專文&Podcast

ARTICLE

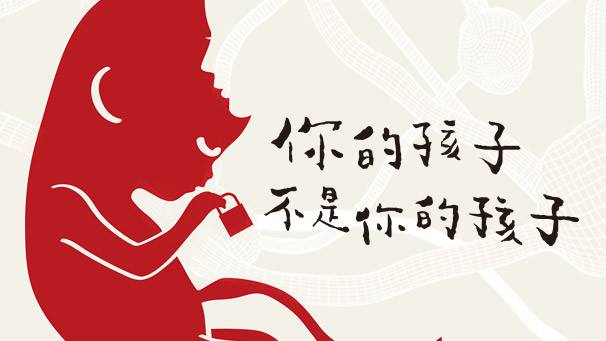

【「你的孩子」】~York爸的心理旅程 黃敬傑心理師

【「你的孩子」】~York爸的心理旅程 黃敬傑心理師

最近看到公視即將上映「你的孩子不是你的孩子」系列單元

這部系列劇主題在描述許多「乖孩子」們,在家長們以「我

前陣子我到某中學和一群家長們進行「讓天賦發光」這本書

我以四個面向:「沒興趣沒能力」、「有興趣沒能力」、「

還記得我在某大學全職實習的那年,有好幾位前來諮商的大

當我問這些學生,為何沒興趣卻還選讀這個科系,甚至已經快畢業了才來面對沒興趣的現況,他們清一色的回答不外乎「我爸媽覺得讀這個科系才有前途」、「我一直不知道自己喜歡什麼,爸媽叫我按照分數填志願,錄取分數越高的科系才越有前途」。每當遇到這種困境的學生,我都感到非常惋惜,惋惜又一個有天賦的年輕人被傳統所扼殺。

最近有個朋友來找我諮商,身為代理教師的他考了多年仍未能成為正式教師,讓他到了考季前明顯的感到焦慮與疲憊。我問他如果已經對考試疲憊了,是否思考趁還年輕時轉換人生跑道?他無奈的告訴我,因為家人是教育界人士,自小就灌輸他成為正式教師是人生唯一志業,也是唯一能被家人所肯定的目標。為了符合家人對他的期待並且得到他們的認同,他只有這條路能走,不敢再去想其他的可能性。

有人曾問我:「你會擔心孩子長大後學壞嗎?」,我說:「我不擔心孩子長大後學壞,我最擔心孩子長大後不知道自己想做什麼、能做什麼?」。而這部戲的編劇洪茲盈提到:「當我們不知道能做到什麼、不知道自己對什麼有興趣的時候,做到讓父母滿意我們就好…當得不到父母肯定時,這就會變成悲劇…你在追逐的是一條永遠到不了的終點線,父母會把終點線往後延,你就會一直追著跑……」,這是多麼沈重卻又真實發生在兩代之間的現實。

公視節目部經理於蓓華在這部戲的座談會中提到:「台灣好像還是沒辦法改變,成功的價值、成功的定義還是那麼單一,所以戲劇才讓人那麼傷心」。我相信,真正的成功來自於孩子們對他們自己的認同,而非投射或補償大人們對人生的缺憾。以愛為名的控制及干預,已經埋沒了無數孩子們未來的可能性,給孩子多遼闊的天空飛翔,取決於父母們有多開闊的胸襟。台灣社會傳統的價值觀或許無法在一、兩個世代之間被打破,又或許我們已經難以從上一代對我們的評價中掙脫,但我們還可以選擇對我們的下一代鬆綁,讓他們能自由的去發掘興趣,釋放揮灑自己的最佳天賦,最終尋得他們的天命,有機會完成各自人生中最有意義的事。

放手,孩子才能飛翔!

看見光亮心理諮商所 黃敬傑諮商心理師

圖片來源:https://